駐車場の石板のぐらつきが気になる方

→ハウスメーカー担当の方にサポートいただきつつ、直した方法を写真と動画で分かりやすく説明します!

- 石板のグラつきはセメントで固めることで解決できる

- セメントは石板4枚で10kgを目安に購入する

- 施工は晴れが続く日にするのがマスト!

駐車場付近にある石板のぐらつき、割れに悩んでいませんか?

なぜなら、実際に私がハウスメーカー担当者にサポートをいただきながら施工を行い、長年の悩みを解消することができたからです。

この記事では、施工にあたり必要な材料、具体的な手順を実際に施行したからこそ分かるノウハウを交えつつ説明します。

まず初めに、この記事を読むと施工前施工後でどのような変化がうまれるのかを紹介したいと思います。あなた自身を抱える悩みがこの記事とフィットするかどうかを見ていただければと思います。

【施工前】石板がグラついている

施工前のぐらついている石板の状態がこちらです。

石板を踏むたびにガタガタと音が鳴っていることがわかると思います。

ちなみに、石板がぐらつく原因は石板を取り外したらすぐに分かりました。

施工後

そして、施工後の姿がこちらです。

石板の上に乗っても全くびくともしない状態になりました!

【持ち物】全部揃えて1万円ぐらい

・インスタントセメント

→合計40kgぐらい使いました。

・水とインスタントセメントを混ぜるバケツ

・スコップ

・手を汚さないための軍手

・セメントの流出を防ぐ木材

・施工後の拭き取り用スポンジまたは雑巾

・(あれば便利なもの)石頭ハンマー

→僕が使っているのは完全に土木用なので、Amazonで口コミ沢山のを載せておきます。

ざっくりな使い方をお伝えすると、

②出来上がったセメントを石板の底や両サイドに流し込む。

③両サイドにセメントを流し込む際には木材で流れないように壁を作ると作業が捗る。

④施工後はスポンジまたは雑巾ではみ出したセメントを取り除く。

といった流れです。

最後に記載した石頭ハンマーは以下写真のように石板裏面にへばりついた昔のセメントをある程度取り除くために使用します。

このセメントの残りが意外にガタガタの原因になるので、大活躍しました。

インスタントセメントの量に悩むと思いますが、ざっくり石板5,6枚分を施工するのにインスタントセメント1袋(10kg)をまるまる使用すると捉えてもあればいいでしょう。

私も実際に施工するまでこのように大量のセメントを使用するとは思いもしませんでした。

今回、車2台分のスペースを施工するのに4袋40kgのセメントを使用しました。

3袋(30kg)ですべての石板を取り付け、残りの1袋(10kg)で石板の両サイドを固定するイメージです。

それでは、さっそく施工手順の説明に移りたいと思います。

【手順1】施工したい石板を外す

まずは施工したい箇所の石板を取り外し、付近にある砂利や砂を取り除きます。

ここで石板の取り外しについて補足します。

石板を「全て外す方法」と石板を「少しづつ外す方法」の2パターンが考えられますが、後者をおすすめします。

<全てを外す方法>

<少しづつ外す方法> ★オススメ

なぜなら、石板を全て外してしまうと戻す際にはまらなくなる可能性があるからです。

今回、車2台分のスペースのうち半分について、石板を全て取り外して行ったのですが、最後の1枚がどうしてもはまらず約30分ほど試行錯誤しました。

こういった経験から、施工は少数枚づつ行う方が確実だと思います。

ちなみに、残りの1台分は2枚づつ取り外すと作業がしやすかったです。

【手順2】セメントを作る

石板を外したところでセメントを作っていきます。

具体的にどれぐらいの柔らかさが必要か?と悩むと思いますが、まずは説明書きに書いてある分量通りに水を入れ、実際に施工する中で塗りづらいと思えば水を足すなど柔軟に柔らかさを調整していくことをお勧めします。

もし、水を入れすぎたとしてもインスタントセメント(パウダー)を追加すれば問題ないので、気軽に水を入れていきましょう。

イメージをふくらませるために、実際の映像も載せておきますね。

「あ、水を入れすぎた!」と思っても、意外に底のセメントには水が浸透していなかったりします。思った以上に水も使用します。

【手順3】セメントを塗る

セメントが完成したら、石板を取り外した部分に塗っていきましょう。

セメントをスコップですくい、そのまま泥遊びする感覚でベタっと施工箇所に入れます。

そしてスコップできれいに水平に慣らしていきます。

もし、セメントを塗る場所が凹凸の激しい部分であれば比較的柔らかめのセメント(以下写真)を流し込むと良いでしょう。

そうすることで石板を戻した際に自重で平かつ適切な高さになりやすいからです。

セメントは硬いと高さが出て、柔らかいと隅々まで流し込める特徴があるので、それぞれを使い分けることが大切です。

こちらも実際の施工の動画の載せておきます。完全なド素人なので手際はご容赦ください。

【手順4】石板を戻す

セメントを塗り終わったら、すぐに石板を戻します。

それぞれの石板の四つ角を少し足で押してみてください。

そうすることで、平らになっているかを確認することができます。

もし、がたつく場合は石の板の下に空白が空いている証拠なので、少し硬めのセメントを少し入れてガタつきが少なくなるようにします。

多少のガタつきであれば、セメントが固まると動かなくなるのでそのままでも問題ありません。

これら一連の作業を繰り返し行います。

【手順5】隙間を埋める

すべての石板をセメントで貼り終えたら、石板の両サイドの隙間をセメントを流し込んで埋めていきましょう。

なぜなら、周りを埋めることでよりいっそう頑丈になるからです。

セメントを流し込む際、石板の表面にセメントが付いてしまいますが一旦気にせず流し込んでいきましょう。

もう片側もしっかり隙間を埋めていきます。

セメントを流し込んだ際にスコップでタプタプさせると、いわゆる液状化の現象が発生し、表面が平らになります。

スコップでセメントをタプタプするところを動画にしました。これでイメージを付けてくださいね。

【手順6】仕上げ(飛び散ったセメントを拭き取る)

流し込んだ後にワンポイントアドバイスで、濡れた雑巾やスポンジで石の板についているコンクリートを拭き取りましょう。

そうすることで仕上がりが格段にきれいになります。個人的にはスポンジがオススメです。

【手順7】完全に固まるまで待つ

セメントが完全に固まるまで2、3日かかります。

特に車のように重たいもので乗ってしまうと台無しになってしまう可能性もあります。

以下が施工後翌日の状況です。

以上で冒頭に紹介した石板がぐらつかない状況を実現することができました!

ここからは、施工に関して意識すべき注意点を説明します!

【注意点1】天気に気をつけよう

セメントを使用する際には、天気を気にする必要があります。

具体的には晴れの日が2日連続続くタイミングを狙うと良いでしょう。

なぜなら、コンクリートが乾いていないタイミングで雨が降ってしまうとせっかくの施工が台無しになってしまう可能性があるからです。

【注意点2】セメントが付いた材料の片付け

セメントが付着したバケツ、スコップ、セメント流出防止用の木材などは、セメントが固まる前に水で洗い流しましょう。

バケツは水を一杯まで入れて、側面に付いているセメントを流していきます。

スコップや木材はスポンジでこすると簡単にセメントを取り除くことができます。

【ノウハウ】石板がはまらなくなった場合

これだけ真面目に施工していても、どうしても最後の一枚がはまらないという状況に出くわすことがあります。

その時は、写真のように2枚の石板をハの字にし、その接合点(中心部分)に上から乗るとおさめることができます。

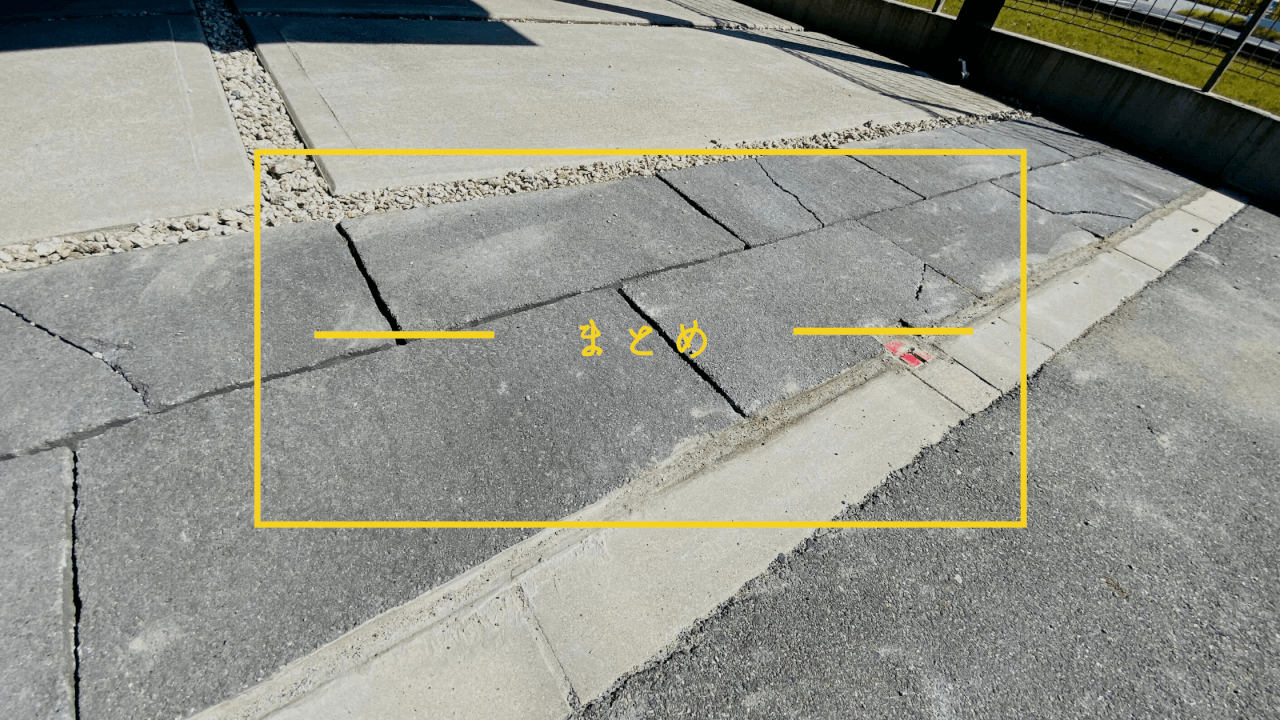

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

我が家の駐車場にある石板がぐらつき初めて、約2年間放置していましたがさすがに割れ方がひどくなっていたので今回DIYを決意しました。

ただ、インターネット上には前例がなく困り果てたのでいつものハウスメーカー担当者に相談したところ、まさかのサポートをしてくれることに。

こういうサポートを受けられるのもハウスメーカーを大和ハウスにして良かったと思える瞬間です。

説明は以上なので、ぜひ次はあなたが挑戦する番ですよ。

まずは準備物を品定めするところから、やってみてください。

・インスタントセメント

・水とインスタントセメントを混ぜるバケツ

・スコップ

・手を汚さないための軍手

・セメントの流出を防ぐ木材

・施工後の拭き取り用スポンジまたは雑巾

・(あれば便利なもの)石頭ハンマー

記事の更新情報を受け取る方はフォローをお願いします!

Follow kyoukara_daiwa